當病患因身體不適住院接受治療,最常見的侵入性治療就是靜脈注射,經由靜脈管路的建立,以提供病人所需的水分、電解質、臨床用藥及營養劑。但臨床上往往遇到長期臥床、年長患者、長期使用抗生素或刺激性藥物,越來越難找尋到適合施打的血管,注射困難度增加,但3-4天...

當病患因身體不適住院接受治療,最常見的侵入性治療就是靜脈注射,經由靜脈管路的建立,以提供病人所需的水分、電解質、臨床用藥及營養劑。

但臨床上往往遇到長期臥床、年長患者、長期使用抗生素或刺激性藥物,越來越難找尋到適合施打的血管,注射困難度增加;但3-4天又必須重新更換部位注射,往往造成病人疼痛產生抱怨,甚至投訴醫護人員,導致醫病關係緊張,間接對醫護人員造成沉重的挫折感。

自民國108年5月起,健保擴大PICC(Peripherally Inserted Central Catheters週邊置入中心靜脈導管)給付範圍,將:

- 癌症化學治療及癌症末期之疼痛治療。

- 使用全靜脈營養輸液(TPN)預期二週以上。

- 免疫不全與使用免疫抑制劑治療預期二週以上。

- 預期接受中心靜脈導管置入二週以上。

以上等患者,都納入給付範圍中。未來須長期接受輸液治療的病人,可依據病人病情、治療處置、藥物使用情況、醫療療程等等,提供病人PICC這項安全可靠的靜脈導管新選擇,實為台灣病患及臨床第一線醫護人員之福音。因此本科也提供這樣的服務。

什麼是PICC?

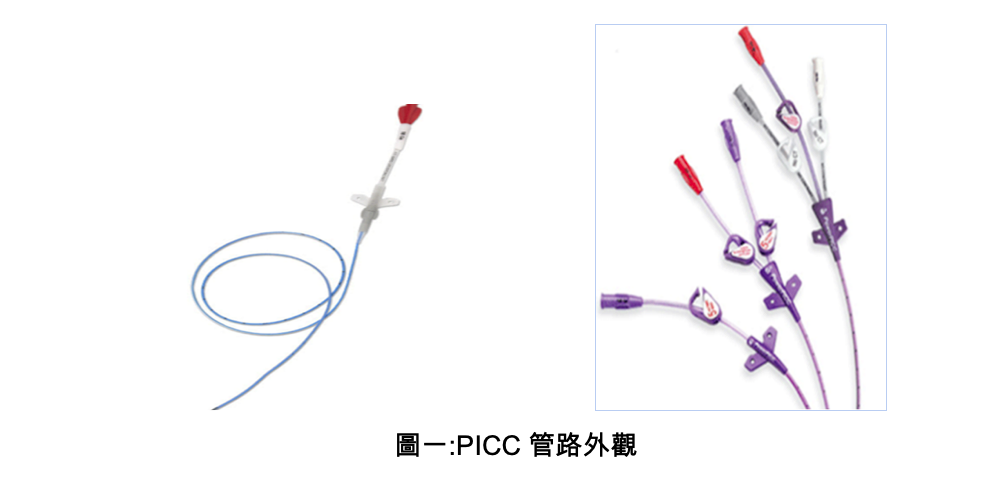

PICC(Peripherally Inserted Central Catheters週邊置入中心靜脈導管)是一種外露式的中心靜脈導管,導管本身柔軟富彈性,約60公分長。

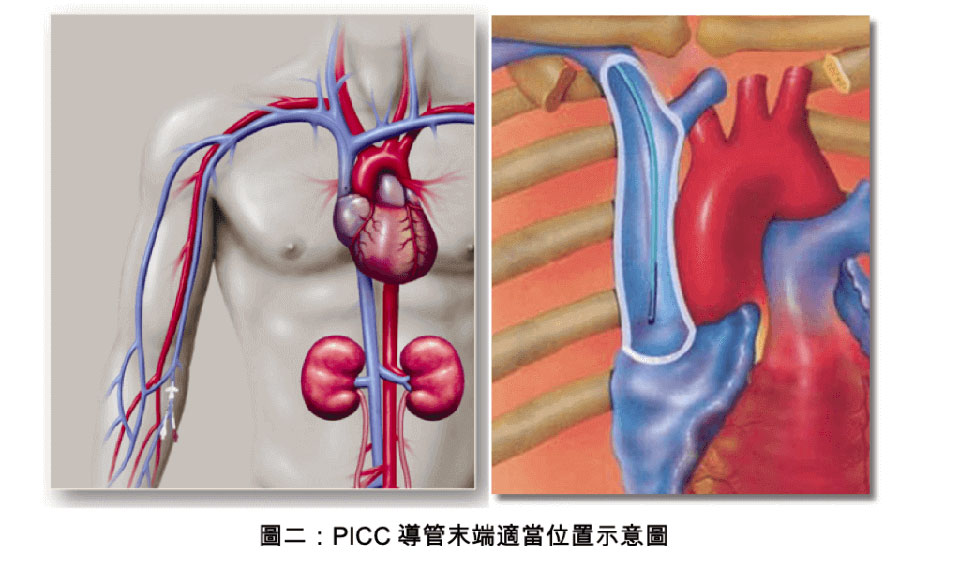

藉由超音波導引由上臂中段內側貴要靜脈順著靜脈系統進入體內,植入後導管的前端會置於上腔靜脈與右心房交界處,適合用在輸注高濃度輸液(如高蛋白和全靜脈營養輸液)、刺激性藥物(如抗生素或抗病毒藥物)、化學治療、抽血或輸血,避免對週邊血管不可逆之刺激與傷害。

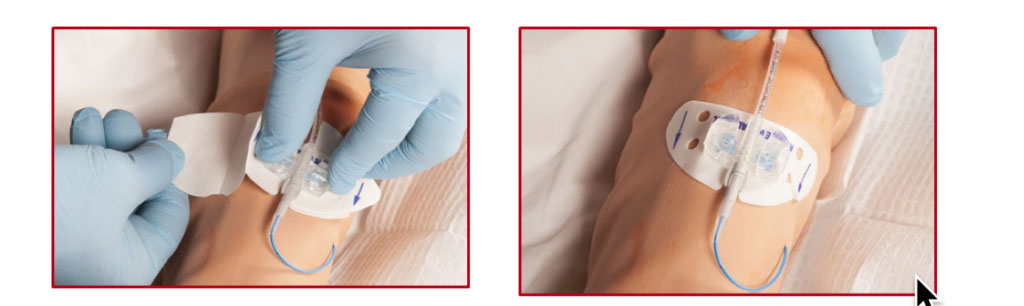

裝置PICC過程只需採局部麻醉,以無菌技術置入導管,約需費時40分鐘至1小時,最後會有一段約3-5公分的外露導管固定在手肘上方,置入後會照X光以確定位置是否合適。

管路外露部位是平坦的上臂中段約三分之一處,使用經設計的導管固定裝置,便能牢牢固定PICC管路,且不需要額外縫線固定,可減少感染風險又能避免管路滑脫,不影響手肘彎曲或日常活動,增加病人使用滿意度。

PICC裝置目的

因為PICC導管前端是在上腔靜脈內,所以可以很快地稀釋所輸注的藥物,可避免藥物外滲、保護週邊血管免受藥物刺激而產生壞死或硬化等永久性傷害。

PICC放置天數

在良好管路照護下,PICC放置時間可達半年至1年,對於需要長期注射點滴或化學治療藥物的病人,可以不必因找不到血管或因藥物造成的血管硬化而忍受反覆扎針的痛苦。

近年來配合超音波導引輔助下,可快速且準確尋找合適的血管置放,除了可減少相關合併症及疼痛,更大幅提升置入的成功率、管路安全性,並增加病人的舒適度和生活品質。

裝置PICC的好處

PICC置放過程簡單又安全、針孔小低侵入性,在臨床上鮮少併發症,免去注射胸頸部中央靜脈導管容易造成的氣胸、血胸或意外穿刺動脈等重大合併症。固定位置與固定方式也較中央靜脈導管好照護,不需使用縫線又固定在遠離口鼻等分泌物多的部位,大大降低感染率。

在美國已長期廣泛地運用在中長期化學治療、抗生素治療、全靜脈營養輸液、免疫不全或免疫抑制劑。對於病人實際感受認為放置PICC最大的好處依次為:

- 抽血注射藥物很方便,注射部位不會影響手部活動。

- 不必反覆挨針。

- 藥物注射時無疼痛。

- 化療藥物不外漏較安全。

- 可以保護血管。

- 療程結束後即可移除。

臨床醫護人員可主動評估病人的情況與需求,更積極幫助癌症、使用免疫抑制劑、免疫不全患者或需接受中央靜脈導管置入二週以上之患者,選擇最適當的血管通路裝置,提升照護品質建立良好醫病關係。

PICC禁忌

| 輸液導管 | 週邊靜脈留置針 | 週邊置入中心靜脈導管 | 中心靜脈導管 |

|---|---|---|---|

| 留置時間 | 每3天需更換 | 半年以上 | 每7~10天需更換 |

| 置放者 | 護理師 | 醫師 | 醫師 |

| 功能 | 當靜脈輸液的酸鹼值和滲透壓值與血液不同時,容易刺激血管內皮細胞損傷,進而形成化學性的血栓 | 可監測中心靜脈壓(威力周邊置入中心導管、中央靜脈導管) 有雙腔、三腔管路,可同時提供病人多種或大量輸液 為了避免藥物外滲透時所造成之傷害,尤其是起皰性化學治療藥物,具刺激性之化學治療藥物建議由中心靜脈導管給于 |

|

| 合併症 | 無重大併發症,但可能引起靜脈炎、藥物外滲、皮膚壞死 | 無重大併發症 | 放置過程可能產生氣胸、血胸、大動脈穿刺,血栓感染機率較高 |

| 抽血 | 每次抽血均需重複扎針 | 放置後不須重覆扎針,自外露管路抽血即可 | |

| 電腦斷層 | 由留針位置施打顯影劑,可能使顯影劑外滲 | 自管路直接施打顯影劑即可 | 仍需另外放置週邊靜脈留置針,可能使顯影劑外滲 |

| 放置部位 | 前臂或手,易影響活動 | 手臂上段內側,不會影響活動 | 頸部或鼠蹊部,易影響活動 |

PICC裝設後在一般活動下,並無特別限制,但仍需避免裝置導管的手臂過度用力,以及避免拉扯導致導管位移或滑脫。

閱讀更多:

【Vein in Venice】專注靜脈疾病、微創治療與影像技術的國際會議

2025 年 6 月 19 日嘉義長庚醫院新設備:混合手術室介紹

2024 年 3 月 12 日【整型外科醫學年會】靜脈治療新知分享

2024 年 1 月 9 日